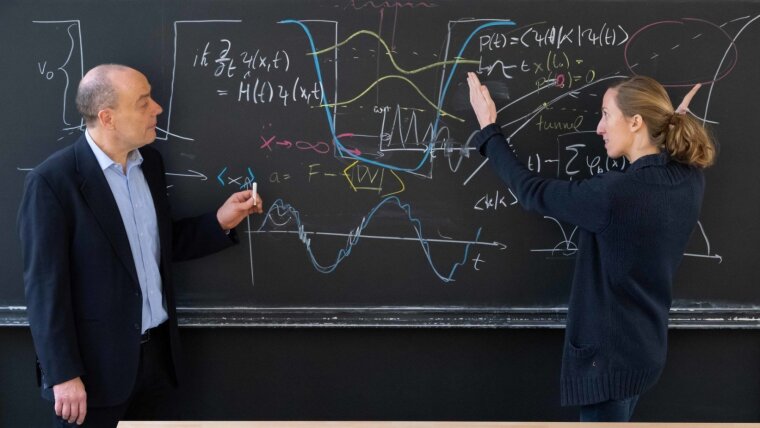

Der Physiker Prof. Dr. Ulf Peschel und die Chemikerin Prof. Dr. Stefanie Gräfe leiten den Sonderforschungsbereich (SFB) »NOA«, der seit 2019 an der Universität Jena angesiedelt ist. NOA steht für »Nonlinear Optics down to Atomic Scales«. Im Interview erläutern sie, welchen Fragen sie in dem Forschungsverbund nachgehen und warum wissenschaftliche Erkenntnis ein theoretisches Fundament braucht.

Interview: Ute Schönfelder

Worum geht es bei NOA?

Peschel: Wir untersuchen fundamentale Prozesse der Licht-Materie-Wechselwirkung. Und zwar wirklich bis auf die atomare Ebene. Also wir schauen, was passiert mit den Lichtteilchen, den Photonen, und den Materieteilchen, den Elektronen, bei ihrem Aufeinandertreffen. Die Lichtfelder, die wir einsetzen, sind so stark, dass sich die Materie durch das Licht verändert. Die Vorgänge, die dabei ablaufen, sind von der Intensität des Lichts abhängig und zwar nichtlinear.

Interessant daran ist, dass durch die Wechselwirkung mit Licht nicht nur die Materie, sondern durch die angeregte Materie auch das Licht selbst wieder beeinflusst wird. Wir können also praktisch Licht durch Licht kontrollieren. Im SFB bearbeiten wir beide Aspekte: Wir untersuchen und bearbeiten Materie mit intensivem Licht und wir erzeugen und steuern Licht durch die Wechselwirkung mit Materie. Und das alles schauen wir uns auf sehr kleinen Skalen an.

Welche konkreten Fragen wollen Sie beantworten?

Gräfe: Es gibt eine Reihe grundlegender Fragestellungen, die uns interessieren. Zum Beispiel wissen wir schon länger, wie nichtlineare Wechselwirkungen von Licht und Materie funktionieren, etwa in nichtlinearen Kristallen. Für diese Effekte scheint es wichtig zu sein, dass die Materialien sehr homogen aufgebaut sind, also eine sehr regelmäßige, gleichverteilte atomare Struktur besitzen. Uns interessiert nun herauszufinden, wie klein diese homogenen Strukturen sein können, um die nichtlineare Wechselwirkung zu ermöglichen und wie Unebenheiten, Rauigkeit und einzelne Defekte die Wechselwirkung beeinflussen. Wenn ich ein Material habe, das zum Beispiel nur aus einer einzigen Atomlage besteht, dann hat jedes zusätzliche Atom einen enorm großen Einfluss. Außerdem interessieren uns Effekte, die erst auf diesen extrem kleinen Skalen möglich werden. Zum Beispiel können von atomar kleinen Metallspitzen Elektronen zu benachbarten Spitzen tunneln. Das bedeutet, dass sie Energiebarrieren überwinden, was nach den Vorstellungen der klassischen Physik nicht möglich wäre. Und wir wollen untersuchen, wie sich dieses Phänomen durch Licht steuern oder sogar gezielt schalten lässt. Wenn wir solche Prozesse verstehen und beherrschen, können wir sie vielleicht irgendwann auch sinnvoll anwenden.

Warum sind Nanomaterialien für die Forschung so interessant und wichtig?

Peschel: Es gibt ja bereits seit langem den Trend, technische Bauteile immer kleiner zu machen. Das spart Material und erhöht die Effizienz. Aber unser Bestreben geht über diesen Aspekt weit hinaus. Nanostrukturierte Materialien besitzen einfach ganz neue Eigenschaften. Mit Nanostrukturen können wir Materialien zum Beispiel »unsichtbar« machen oder ihnen neue Farben verleihen und so weiter. Solche Metamaterialien werden seit rund 20 Jahren erforscht und entwickelt. Unsere Materialien sind jetzt aber noch einmal deutlich kleiner, weit unterhalb der Wellenlänge von sichtbarem Licht. In diesen Dimensionen, auf der atomaren Ebene, spielen zunehmend quantenmechanische Effekte eine Rolle. Wir wollen verstehen, wie diese Effekte die Eigenschaften der Materialien bestimmen.

Gräfe: Ein ganz konkretes Anwendungsfeld von Nanomaterialien ist die Chip-Technologie. Dort haben wir heute Standard-Strukturgrößen von 13 Nanometern. Das sind umgerechnet etwa 130 Atome. Die neuesten Chips haben nur noch sieben Nanometer Strukturbreite, also nur noch 70 Atome. Ab 2022 wird die 3-Nanometer-Technologie erwartet, also nur noch 30 Atome breit. Je kleiner diese Strukturen werden, umso relevanter und einflussreicher wird jedes einzelne Atom. Für solche Anwendungen müssen wir wissen, wie sich die atomaren Geometrien auf die Materialeigenschaften auswirken und wie wir diese steuern können.

Wie groß bzw. klein sind die Strukturen, die Sie in den Projekten des SFB untersuchen?

Peschel: Die metallischen, sogenannten plasmonischen Nanostrukturen, die wir in verschiedenen Projekten unseres SFBs verwenden (siehe Artikel Ultimativ dünn: Halbleiter aus einer Atomlage, Wenn Licht und Elektronen gemeinsam leuchten, Chemische Reaktionen in Großaufnahme), weisen Strukturgrößen von etwa 200 Nanometern auf. Wichtig für die nichtlinear-optischen Effekte sind zumeist die Abstände zwischen diesen Nanoantennen. Da bewegen wir uns in einem Bereich von bis zu fünf Nanometern. Fünf Nanometer, das ist die Dicke einer Lipiddoppelschicht, der Grundstruktur von Biomembranen. Würde man diesen Abstand – um ihn sich besser vorstellen zu können – auf einen Zentimeter vergrößern, so würde sich im gleichen Verhältnis ein Zentimeter auf die Strecke Jena-Weimar ausdehnen.

Warum braucht es nichtlineare optische Methoden, um so kleine Strukturen zu untersuchen?

Peschel: Atomare und andere sehr kleine Strukturen werden heute mit einer Vielzahl von Methoden untersucht. Der Vorteil nichtlinear-optischer Methoden ist, dass sie die Auflösungsgrenzen gängiger optischer Methoden, die von der Wellenlänge der verwendeten Strahlung abhängen, deutlich unterschreiten. Sprich, wir können viel kleinere Strukturen »sehen«.

Außerdem erhält man durch die nichtlineare Wechselwirkung des Lichtfeldes mit dem Material viel mehr Informationen über die untersuchten Strukturen, als durch einfache lineare Wechselwirkung. Wir erweitern damit praktisch das Spektrum der Informationskanäle.

Gräfe: Hinzu kommt, dass es bei nichtlinearen Methoden in der Regel weniger störende Hintergrundeffekte gibt.

Gibt es auch für nichtlineare optische Methoden Auflösungsgrenzen?

Gräfe: Ja, die gibt es. Aber sie sind nicht so absolut, wie beispielweise die Abbesche Auflösungsgrenze (siehe Kasten unten). Auf der atomaren Skala, auf der wir uns bewegen, spielen Quanteneffekte eine Rolle, die die Wechselwirkung mit Licht beeinflussen. Im Detail wissen wir das aber auch noch gar nicht. Dies ist unter anderem eine Frage, die wir in unserem SFB beantworten wollen.

Peschel: Es geht bei der Beantwortung dieser Frage eigentlich gar nicht so sehr um die physikalischen Grenzen der Auflösung. Viel entscheidender für das, was wir sehen und erkennen können, sind die Grenzen unserer theoretischen Modelle und unseres Verständnisses für die Phänomene auf diesen Skalen. Wir können hier ja nicht mehr direkt »beobachten«, sondern wir erhalten Informationen aus Lichtspektren und müssen diese interpretieren.

Nichtlinear optische Phänomene lassen sich erst experimentell bearbeiten, seit es Laser gibt, die Licht in der notwendigen Intensität bündeln. Welche Rolle spielt – neben der Lasertechnik – die theoretische Forschung dabei?

Peschel: Wie schon angesprochen, eine ganz grundlegende. Die Herausforderung im Moment besteht darin, die Licht-Materie-Wechselwirkung im atomaren Bereich konsistent zu beschreiben und dabei sowohl die optischen als auch die quantenmechanischen Effekte zu berücksichtigen. Wir Theoretiker entwickeln dafür Modelle und experimentell arbeitende Kolleginnen und Kollegen liefern Daten. Gemeinsam schauen wir dann, ob wir diese Daten mit den Modellen plausibel erklären können.

Der Erkenntnisgewinn erfolgt dabei immer in kleinen Schritten und die Aufgabe der Theorie ist es, ein grundlegendes Verständnis zu generieren. Dafür brauchen wir einfache Modelle, die uns eine Vorstellung vermitteln, daraus entwickeln wir Simulationen und können diese dann experimentell überprüfen. Für dieses physikalische Grundverständnis ist die Theorie unerlässlich.

Die Abbesche Auflösungsgrenze

Ernst Abbe entwickelte 1873 seine berühmte Formel, die das Auflösungsvermögen eines Mikroskops wie folgt beschreibt: d = λ / 2n•sinα.

Darin steht d für die erzielbare Auflösung als dem kleinsten Abstand, den zwei Linien mindestens haben müssen, damit sie im Mikroskop noch als getrennte Linien erkannt werden können; λ bezeichnet die Wellenlänge des Lichtes, n die Brechzahl des Stoffes zwischen Objekt und Objektiv und α den halben Öffnungswinkel des Lichtkegels der Strahlen, die von einem Punkt des Objektes in das Objektiv gelangen.

Für den Term n•sinα führte Abbe den Begriff der numerischen Apertur ein (NA), der das Vermögen eines Systems beschreibt, Licht zu fokussieren. Abbes Formel ist daher oft auch in der Form d = λ / 2 NA zu finden. Die höchstmögliche numerische Apertur, die für Luft zwischen Objekt und Objektiv erzielt werden kann, ist 1. Für sichtbares Licht mit einer Wellenlänge von λ ≈ 400 nm ergibt sich folglich eine erzielbare Auflösung von d ≈ 200 nm.

Inzwischen erlauben zahlreiche neuere methodische Ansätze jedoch eine Auflösung deutlich unterhalb der von Ernst Abbe begründeten Grenze.