Johann Wolfgang von Goethe war nicht nur Dichter, Staatsmann und Wissenschaftsminister. Er war auch aktiver Naturforscher. Er widmete sich der Geologie und Mineralogie, Anatomie und Botanik sowie der Theorie der Farben und der Meteorologie. Diesem naturwissenschaftlichen Engagement Goethes ist seit Sommer 2024 im sanierten und modernisierten »Inspektorhaus« im Botanischen Garten der Universität Jena eine Dauerausstellung gewidmet. Unsere Autorin hat sie besucht.

Text: Irena Walinda

Kurz vor Weihnachten laufe ich den Fürstengraben entlang zum Inspektorhaus im Botanischen Garten der Universität Jena. Ich möchte Dr. Helmut Hühn treffen, der mich durch die Dauerausstellung »Bewegliche Ordnung« des Goethe-Laboratoriums führen wird. Ich hatte bereits mit ihm über einen Elefantenschädel geredet, der hier zu sehen ist, aber wie Goethe in diesem »Laboratorium« als Naturforscher gezeigt werden würde, war mir unklar. Das sollte sich an diesem Tag ändern.

Außenansicht des »Inspektorhauses« im Botanischen Garten der Universität Jena

Foto: Jens Meyer (Universität Jena)Das Inspektorhaus liegt knapp 200 Meter Luftlinie vom Jentower entfernt. Als ich den Innenhof betrete, fühle ich mich in eine andere Zeit versetzt – in das erste Drittel des 19. Jahrhunderts. Ab 1817 hielt sich Goethe immer wieder in diesem Haus auf, ja, er veranlasste den Neubau des Inspektorhauses anlässlich des 50. Regierungsjubiläums von Herzog Carl August im Jahr 1825. Nach über zehnjähriger, aufwendiger Sanierung erstrahlt der klassizistische Bau heute wieder in seinem Glanz.

In den wärmeren Jahreszeiten kann man im Innenhof den Duft der Rosen genießen, die aus dem 18. Jahrhundert stammen, oder sich an dem Ginkgo-Baum erfreuen, der zu Goethes Zeiten gepflanzt worden ist und auf den der Dichter und Naturforscher aus etwa derselben Perspektive blickte, wie es die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung heute tun. Auf angenehme Weise fühle ich mich dem Universalforscher schon ganz nah, der mich dann beim Betreten der Ausstellung lebensgroß vor dem Golf von Neapel – im programmatischen Porträt von Heinrich Christoph Kolbe – anblickt.

Hier empfängt mich auch Helmut Hühn äußerst herzlich und wir beginnen unseren Rundgang durch die Ausstellung, die auch eine Reise zu mir selbst werden wird, versichert er. Denn »die Natur zu erforschen, bedeutet immer auch, etwas über sich selbst herauszufinden«, so der Leiter des

Goethe-Laboratoriums.

Autorin Irena Walinda (l.) hält einen Granitstein in den Händen und unterhält sich mit Dr. Helmut Hühn.

Foto: Nicole Nerger (Universität Jena)Geologie und Wolkenlehre

Goethe nutzte alle seine Sinne, um den Zusammenhängen der Naturphänomene auf den Grund zu gehen – und so kann ich im ersten Raum des Laboratoriums, welcher Goethes Geologie und Wolkenlehre gewidmet ist, Lavagestein in die Hand nehmen. Im Hintergrund des Goethe-Porträts ist der Vesuv zu sehen. Verschiedene Steinarten aus der Mineralogischen Sammlung der Universität sind auf einem Granittisch und in einem handgefertigten Mineralienschrank ausgestellt. Darunter ist Vulkangestein vom Vesuv in Italien.

Auch Granitsteine vom Brocken im Harz, in einem anderen Fach der Vitrine, können von den Besucherinnen und Besuchern angefasst, untersucht und verglichen werden. Schon ist man mitten im Forschen und fragt sich, warum die Granite so unterschiedlich aussehen, welche Umstände für ihre Härte und Zusammensetzung ausschlaggebend waren. Ich fühle mich an die Studierzimmer-Szene in Goethes »Faust« mit den berühmten Zeilen erinnert:

Daß ich erkenne, was die Welt Im Innersten zusammenhält, Schau alle Wirkenskraft und Samen, Und tu’ nicht mehr in Worten kramen.

Johann Wolfgang von Goethe

Morphologie in Anatomie und Botanik

Im zweiten Raum zur Anatomie und Paläontologie, in den mich Helmut Hühn begleitet, steht der imposante Schädel eines ausgewachsenen rund 60 Jahre alten Afrikanischen Elefanten aus dem 17. Jahrhundert, über den wir zuvor bereits für einen Instagram-Beitrag unserer Uni-Reihe »Is’ ja ’n Ding!« gesprochen hatten.

Dr. Helmut Hühn neben dem ausgestellten Elefantenschädel

Foto: Nicole Nerger (Universität Jena)Der Schädel ist eine Besonderheit in vielerlei Hinsicht: Nicht nur seine Wiederentdeckung auf dem Dachboden des Phyletischen Museums gleicht einer Detektivgeschichte, sondern auch sein langer Weg nach Jena.

Helmut Hühn hat selbst zur Provenienz viele Nachforschungen angestellt, die zu Goethes Geburtstag im August 2025 veröffentlicht werden sollen. Vor allen Dingen aber hat der Schädel einen wichtigen Anteil an Goethes Entdeckung des menschlichen Zwischenkieferknochens. Weil er so gut erhalten war, konnte Goethe die Knochenstrukturen intensiv untersuchen und mit anderen Schädeln vergleichen.

Am 27. März 1784 schreibt er aus Jena an Johann Gottfried Herder: »Ich habe gefunden – weder Gold noch Silber, aber was mir eine unsägliche Freude macht – das os intermaxillare am Menschen.« Diese Feststellung war deshalb so spektakulär, weil die verbreitete Annahme besagte, dass das Fehlen des Zwischenkieferknochens beim Menschen ein anatomisches Unterscheidungsmerkmal zu den Tieren sein könnte.

Dabei ist der Nachweis der Existenz des Zwischenkieferknochens beim Menschen nur ein Teil von Goethes Erkenntnissen. Denn durch die vergleichenden naturwissenschaftlichen Studien wird ihm auch etwas anderes klar: Dass sich die Knochenstruktur von Tieren (den Menschen eingeschlossen) zeitlebens verändert. Goethe begründet damit die Morphologie: Eine Wissenschaft, die sich den Formen und den Formveränderungen in der belebten Natur widmet.

Ich werde von Dr. Hühn aufgefordert, die Tierschädel, die ich in einem Sammlungsschrank hinter Glas sehen kann (sie stammen aus dem Phyletischen Museum und der Anatomischen Sammlung der Universität) den anatomischen Zeichnungen von Goethe und Johann Christian Wilhelm Waitz bzw. extra angefertigten 3D-Drucken zuzuordnen, um so die jeweiligen Zwischenkieferknochen genauer zu analysieren. Dadurch erkenne ich nicht nur, was Goethe entdeckte, sondern mir wird auch klar, wie er das tat: Indem er Objektreihen bildete und so dem vergleichenden Sehen eine hohe Bedeutung für das Entdecken beimaß.

Ich fühle mich auf einmal selbst wie eine Forscherin und schaue mir die Knochenstrukturen genau an, fasse sie an und vergleiche die unterschiedlichen Schädel miteinander. »Goethes Naturforschung war explizit praxeologisch orientiert und darum sollen die Besucherinnen und Besucher im Laboratorium selbst forschen und entdecken können, in der gleichen Art und Weise, wie es Goethe tat«, sagt Dr. Hühn.

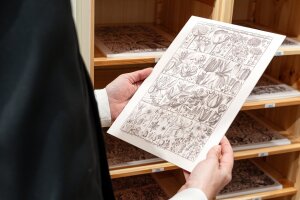

Teile des Botanischen Bestecks von Johann Wolfgang von Goethe (Leiggabe der Klassik Stiftung Weimar)

Foto: Jens Meyer (Universität Jena)Sukzessive Metamorphose

Den Universalforscher Goethe interessierten Phänomene aus allen Bereichen der damaligen Naturforschung: aus der Welt der Steine, der Pflanzen sowie der Tiere, die den Menschen einschloss. So widmet sich der letzte Raum der Ausstellung, den ich betrete, der Botanik und der Farbenlehre. An einer lebenden Zwerg-Fächerpalme kann ich nachvollziehen, wie die Pflanze ihre Blätter bildet, deren Form sich auf eindrucksvolle Weise verändert.

So wie eine Raupe zur Puppe und dann zum Schmetterling wird, bildet sich das Blatt der Palme erst ganz zum Schluss zur endgültigen Fächerform aus. Goethe nennt dies in seinem »Versuch, die Metamorphosen der Pflanzen zu erklären« (1790) eine »sukzessive Metamorphose«.

Eine Pflanzentafel von Johannes Gessner (1709–1790) vermittelt die Linnésche Klassifikation.

Foto: Nicole Nerger (Universität Jena)Ein Arbeitstisch lädt in diesem Raum zum Studium ein, zur Lektüre und wieder einmal zum vergleichenden Sehen. Mit Blick auf den Ginkgo-Baum können die Besucherinnen und Besucher verschiedene Herbarbelege des Goethe-Laboratoriums anschauen und nach unterschiedlich ansetzenden zeitgenössischen Systematiken von August Karl Batsch und Carl von Linné einordnen.

Ein unterhaltsames Quiz, in dem sich die Pflanzen in der ersten Person Singular vorstellen, sensibilisiert mich für die unterschiedlichen Merkmale der Zuordnung und ich tauche in die faszinierende Welt der Botanik ein. In der Mitte des handgefertigten Studiertisches ist Goethes botanisches Besteck ausgestellt, was mich auf meiner Erkenntnisreise noch zusätzlich motiviert, weiter zu forschen.

»Nicht vorbei, es muß erst frommen!« lese ich in dem Notizbuch, das Goethe auf dem Gemälde in seiner Hand hält. Der Maler zeigt den alten Dichter als Forscher und Entdecker in einer Landschaft, die er in jungen Jahren bereist hatte. Der Naturforscher war eine treibende Kraft hinter der Sammlung und Systematisierung von Kunst- und Wissenschaftsobjekten in Weimar und Jena. Vieles davon »fruchtet« bis heute, nimmt Gestalt an und wandelt sich noch immer – nichts ist in der Geschichte der Literatur und der Wissenschaft vorbei, nur weil es in chronologischer Hinsicht vergangen ist. Die Freude, etwas zu entdecken, selbst zu forschen, wird bleiben – jedenfalls für mich.