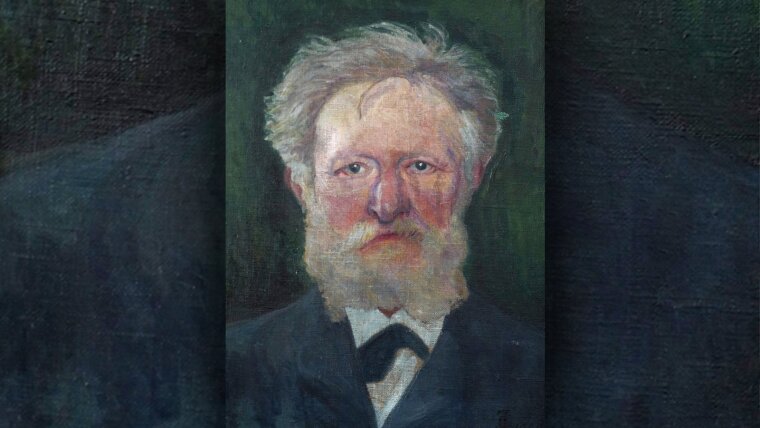

Vor 150 Jahren kam Rudolf Eucken an die Universität Jena. Der Professor für Philosophie, der von 1874 bis 1920 in Jena lehrte, genoss hohe Anerkennung, vor allem im Ausland. In Jena selbst wurde die Auszeichnung Euckens mit dem Literatur-Nobelpreis 1908 durchaus mit Skepsis aufgenommen – nicht zuletzt von Ernst Haeckel, der den Preis gerne selbst erhalten hätte.

Text: Sebastian Hollstein

Es gibt berühmte Autorinnen und Autoren, die als Krönung ihres Lebenswerks den Literatur-Nobelpreis erhalten. Es gibt Autorinnen und Autoren, die durch eben jene Auszeichnung an Popularität gewinnen und von einem größeren Publikum entdeckt werden. Und es gibt Autorinnen und Autoren, die berühmt dafür sind, den Nobelpreis bekommen zu haben, und niemand weiß eigentlich so richtig warum. Zu letzterer Kategorie gehört Rudolf Eucken, der bisher einzige Nobelpreisträger der Universität Jena.

Die Findungskommission sprach dem Philosophen 1908 die Auszeichnung zu »in Anerkennung seiner ernsthaften Wahrheitssuche, seiner durchdringenden Denkkraft, seines weiten Blicks und der Wärme und Kraft der Darstellung, mit der er in seinen zahlreichen Werken eine idealistische Lebensphilosophie begründet und entwickelt hat«. Doch Eucken war nicht die erste Wahl. Vielmehr musste er als Kompromiss herhalten, weil sich die Verleiher nicht zwischen Selma Lagerlöf und Algernon Charles Swinburne entscheiden konnten. (Die schwedische Schriftstellerin erhielt den Preis im Folgejahr, nachdem der englische Dichter im April 1909 gestorben war.)

Antworten auf die Krise der Moderne um 1900

Trotz dieser Einschränkung: Eine Notlösung war Rudolf Eucken ganz sicher nicht. Zur damaligen Zeit waren er und seine Schriften durchaus populär, und das vor allem im Ausland. Bereits seit 1880 wurden seine Bücher ins Englische – und später auch in andere Sprachen – übersetzt und fanden weltweit eine interessierte Leserschaft. In Werken wie »Die Lebensanschauungen der großen Denker« und »Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt«, die ein großes Publikum ansprachen und auch erreichten, widmete er sich der Frage, wie das geistige Leben Schritt halten könne mit der Modernisierung der Welt.

Eucken strebte danach, philosophische Antworten auf die Krise der Moderne um 1900 zu finden. »Es galt, das gegenwärtige Leben von einer starken Unwahrhaftigkeit zu befreien, an der es leidet, und eine innere Erhöhung, ja Umwälzung des menschlichen Lebensstandes zu fördern«, schreibt er rückblickend in seinen 1921 erschienenen Lebenserinnerungen.

Seine Ideen sind dabei vor allem geprägt von Welt- bzw. Lebensanschauungen. In einem neuen Idealismus führte er Naturalismus und Intellektualismus zusammen und verband sie mit einer Art Aktivismus, durch den sich das Geistesleben entfalte und Selbstbestimmung ermögliche. Neben seiner Arbeit sollte jeder Mensch deshalb für einen eigenen geistigen Lebensinhalt sorgen.

Dass seine Ideen nicht nur auf Zustimmung und die Nobel-Ehren für Eucken gar auf Ablehnung stießen, musste Eucken sogar an der eigenen Universität erfahren – von seinem Freund und geistigen Widersacher Ernst Haeckel. Der Evolutionsbiologe hatte sich irrtümlicherweise selbst Hoffnung auf die Auszeichnung gemacht. Ihm waren Gerüchte zu Ohren gekommen, dass der Nobelpreis in diesem Jahr nach Jena gehen sollte, und er nahm an, dass nur er gemeint sein könne.

»Wie mein principieller Antipode Eucken dazu kommen sollte, ist den hiesigen Kollegen rätselhaft! Er ist ein guter Redner und frommer Kantianer [...], hat auch viele ›schöne Bücher‹ über ›höhere Ziele‹ etc geschrieben, aber nicht eine einzige originale Arbeit von Wert geleistet!«, zeigte sich Haeckel in einem Brief an einen befreundeten Verleger als schlechter Verlierer, obwohl er nie im Spiel gewesen war.

Kultureller Mittelpunkt der Stadt

Bereits vor der renommierten Auszeichnung zählte Rudolf Eucken neben Ernst Haeckel in den Jahren um 1900 zu den Aushängeschildern der Jenaer Universität. Der am 5. Januar 1846 im ostfriesischen Aurich geborene Philosoph stammte aus einfachen Verhältnissen. Als er fünf Jahre alt war, starb zunächst sein kleiner Bruder und kurz darauf sein Vater, ein Postangestellter. Im Jahr 1863 nahm Rudolf Eucken ein Studium der Philosophie, Klassischen Philologie und Alten Geschichte in Göttingen auf. Nach seiner Promotion unterrichtete er zunächst an Gymnasien in Berlin, Husum und Frankfurt am Main und folgte schließlich 1871 einem Ruf an die Universität Basel. Da die finanziellen Mittel der kleinen Familie nur einen Haushalt erlaubten, begleitete ihn seine Mutter bis zu ihrem Tod 1872 auf allen Etappen.

1874 schließlich übernahm Rudolf Eucken eine Professur für Philosophie an der Universität Jena. Er wurde heimisch in Thüringen, gründete mit der 17 Jahre jüngeren Irene Passow, die er 1882 heiratete, eine Familie. Unter den Hochzeitsgästen war auch der Kronprinz und spätere Kurzzeit-Kaiser Friedrich III., der mit dem verstorbenen Vater der Gemahlin ausgebildet worden war. Die Euckens bezogen eine Villa im heutigen Forstweg 22, die sich schnell zu einem Treffpunkt für internationale Studenten und Wissenschaftler sowie zu einem gesellschaftlichen und künstlerischen Zentrum der Stadt entwickelte. Schriftsteller wie Stefan George und Hugo von Hofmannsthal, Maler wie Ernst Ludwig Kirchner und Emil Nolde und Musiker wie Max Reger gaben sich hier die Klinke in die Hand.

Irene Eucken, selbst Malerin, war zeitweilig Geschäftsführerin der »Gesellschaft der Kunstfreunde von Jena und Weimar« und maßgeblich daran beteiligt, dass der Schweizer Künstler Ferdinand Hodler 1907 den Auftrag erhielt, ein Gemälde für die Aula des neuen Universitätshauptgebäudes anzufertigen. Auf dem Bild »Auszug der deutschen Studenten in den Freiheitskrieg von 1813« ist der jüngste Sohn der Familie – der spätere Nationalökonom Walter Eucken – verewigt. Als Hodler im Frühjahr 1908 einige Zeit bei den Euckens wohnte, um in Jena Vorstudien für die Auftragsarbeit zu betreiben, stand er ihm für den Soldaten, der sich in der Mitte des Bildes einen Mantel anzieht, Modell.

Das Gemälde »Auszug deutscher Studenten in den Freiheitskrieg von 1813« von Ferdinand Hodler (1853–1918) hängt in der Aula der Universität Jena.

Foto: Jan-Peter Kasper (Universität Jena)Später überwarfen sich Eucken und Hodler, vor allem aufgrund unterschiedlicher Ansichten zum Ersten Weltkrieg. Denn trotz seiner Weltoffenheit war der Philosoph ein glühender Nationalist und Monarchist, der sich eifrig an der Kriegspropaganda beteiligte.

Vor allem nach dem Nobelpreis reiste Eucken viel, hielt Vorträge in Skandinavien, den Niederlanden oder England. Im Jahr 1912 übernahm er eine Austauschprofessur an der Harvard University in den USA. Anschließenden Einladungen nach Japan, China, Indien und Australien konnte er aufgrund des Weltkriegs nicht mehr folgen. Doch auch nach der Katastrophe brachen die Kontakte nicht ab. So besuchte ihn beispielsweise 1920 der chinesische Finanzminister in Jena.

Im gleichen Jahr verließ Rudolf Eucken die Universität und ging in den Ruhestand. Am 15. September 1926 starb er in Jena. Sieben Jahre zuvor hatte er den Euckenbund gegründet – eine Organisation, in der Schüler und Anhänger seine Ideen über seinen Tod hinaus weiterverbreiteten, beispielsweise in Form einer Zeitschrift. Das »Eucken-Haus« – die Familie war 1911 in eine neue Villa in der heutigen Botzstraße 5 gezogen – war lange ein internationales Begegnungszentrum. Beide Initiativen verschwanden nach und nach mit dem Tod von Irene 1941 und der Tochter Ida Maria Eucken 1943.