Neue Projekte

Nachtschwärmer ins Licht holen

Eine der Kamera-Lichtfallen, die im neuen Projekt LEPMON der Universität Jena und ihrer Partner eingesetzt wird.

Foto: Gunnar BrehmBundesministerium für Bildung und Forschung fördert Projekt zum Nachtfalter-Monitoring

Rund 1 160 verschiedene Arten Nachtschmetterlinge gibt es in Deutschland. In einem breit angelegten Forschungsprojekt wollen Forschende ein bundesweites Monitoring dieser Insekten etablieren. Herzstück des Projekts sind Kamera-Lichtfallen (Foto), die in acht deutschen Städten an jeweils fünf Standorten aufgestellt werden.

Dr. Gunnar Brehm von der Universität Jena arbeitet dabei mit Forschungspartnern in Leipzig, Bonn und weiteren Orten zusammen. Integraler Bestandteil des Projekts »LEPMON«Externer Link ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), um die Arten zu bestimmen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das auf zunächst drei Jahre angelegte Projekt mit knapp 1,8 Millionen Euro, die Feldforschung soll im April 2025 beginnen. [sl]

Kunststoffabfall wieder aufbereiten

An der Universität Jena untersuchen Syntheseroboter das Recycling von Polymeren.

Foto: Anna SchrollUniversitäten Jena und Bayreuth starten Verbundprojekt mit Industriepartnern zum Plastikrecycling

In einem neuen Forschungsvorhaben, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit mehr als einer Million Euro im Programm Quantensysteme gefördert wird, wollen die Universitäten Jena und Bayreuth zusammen mit den Firmen BASF, Endress + Hauser Digital Solutions und TechnoCompound GmbH den Recyclingprozess von Kunststoffen optimieren.

Ihr Projekt »SpecReK« sieht vor, die Zusammensetzung von Kunststoffabfällen während des Recyclingprozesses zuverlässig und präzise zu identifizieren, um die Qualität des recycelten Kunststoffs zu verbessern. Dabei kommen hochmoderne spektroskopische Methoden zum Einsatz, mit denen die Forschenden in Echtzeit bestimmen wollen, aus welchen Kunststoffen, Zusatzstoffen und Verunreinigungen das Material besteht. [abu]

Gender in Focus

Symbolbild: Pillen und Tabletten liegen in und vor zwei kleinen Glasbechern, im Hintergrund die Piktogramme einer Frau und eines Mannes.

Foto: Jan-Peter Kasper (Universität Jena)Projektauftakt zu Gender- und Geschlechteraspekten in der Forschung

Mit einer Auftaktveranstaltung in der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek ist am 29. Januar 2025 das Projekt »Gender in Focus« gestartet.

Ziel dieses vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts ist die systematische und nachhaltige Berücksichtigung von Gender- und Geschlechteraspekten in der Forschung. Bislang sind geschlechtsspezifische Unterschiede häufig vernachlässigt worden, beispielsweise in der Medizin, wo sie jedoch entscheidend zur Wirksamkeit von Medikamenten und Therapien beitragen.

Das Projekt ist eines von insgesamt zwölf bundesweit geförderten Projekten in der Förderrichtlinie »Geschlechteraspekte im Blick«. Es konnte sich in der Konzeptphase gegen mehr als 30 Mitbewerber durchsetzen und wird nun für fünf Jahre mit rund 850 000 Euro finanziert. [FB]

Neue Antibiotika

Petrischalen mit dem Pilz Aspergillus fumigatus

Foto: Jan-Peter Kasper (Universität Jena)Forschungsteam entwickelt neue Strategien gegen resistente Keime

Jahr für Jahr sterben mehr Menschen an den Folgen einer Infektion mit antibiotikaresistenten Keimen. Der Grund: Mit Breitbandantibiotika werden in der Regel nicht nur Krankheitserreger eliminiert, sondern Resistenzen induziert, wodurch Antibiotika ihre Wirkung verlieren.

Ein Forschungsprojekt der Uni Jena und des Leibniz-Instituts für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-InstitutExterner Link will der Antibiotika-Krise nun mit einem neuen konzeptionellen Ansatz begegnen und setzt bei der Bekämpfung von Krankheitserregern auf die Unterstützung anderer nicht-pathogener Mikroben. Diese werden so designt, dass sie Krankheitserreger erkennen und unschädlich machen und zwar hochspezifisch und lokal begrenzt.

Das Projekt »SynThera« wird in den kommenden fünf Jahren von der Carl-Zeiss-StiftungExterner Link mit rund fünf Millionen Euro unterstützt. [US]

Neue Wege in der Nanomedizin

Hände mit blauen Gummihandschuhen präsentieren drei Reagenzgläser mit verschiedenfarbigem Inhalt (funktionalisierte Polymer-Nanopartikel).

Foto: Anne Günther (Universität Jena)Carl-Zeiss-Stiftung fördert ein gemeinsames Forschungsprojekt der Universitäten Mainz und Jena

Ziel des Projekts »Nano@Liver« es ist, mit Nanopartikeln (Foto) Wirkstoffe gezielt in verschiedene Leberzellen zu transportieren. Auf diese Weise sollen Lebererkrankungen behandelbar und Immunreaktionen in der Leber therapeutisch besser beeinflussbar werden. Die Carl-Zeiss-StiftungExterner Link fördert das Projekt im Rahmen des Programms »CZS Durchbrüche« für fünf Jahre mit insgesamt rund sechs Millionen Euro.

Erforscht werden soll, wie Nanopartikel modifiziert werden können, um gezielt unterschiedliche Zellarten in der Leber anzusprechen. Eine solche Therapie würde eine gezieltere Behandlung von Lebererkrankungen, wie Fibrosen, Entzündungen und Tumore, ermöglichen. Neben der gezielten Freisetzung der Wirkstoffe setzt das Forschungsteam auf Künstliche Intelligenz. [Dillinger-Reiter]

Fachkräfte für Thüringer Arbeitsmarkt

Studierende im Foyer der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB)

Foto: Christoph Worsch (Universität Jena)Projekt lotet aus, wie sich internationale Studierende für den Arbeitsmarkt im Freistaat gewinnen lassen

Bis 2035 gehen voraussichtlich 386 000 Arbeitskräfte in Thüringen in den Ruhestand. Rund jede zweite dieser Stellen im Freistaat wird dann unbesetzt bleiben, da die im Land verfügbaren Potenziale an Arbeitskräften erschöpft sind. Der Fokus richtet sich deshalb auf internationale Studierende (Foto), die nach ihrem Studium für den Arbeitsmarkt in Thüringen gewonnen werden sollen. Um dieses Potenzial auszuloten, ist an der Universität Jena das Projekt »ARAPiS« gestartet.

Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft fördert ARAPiS mit 200 000 Euro. Am Ende der zweijährigen Projektlaufzeit sollen Handlungsempfehlungen stehen, die in gebündelter Form dem Rekrutierungsmanagement von Unternehmen, Studierenden sowie den Thüringer Hochschulen zur Verfügung stehen. [sl]

»3D-Vens«

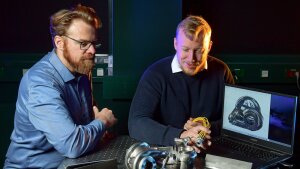

Dr. Andreas Stark vom Institut für Angewandte Optik und Biophysik mit einem Versuchsaufbau des Projektes 3D-Vens.

Foto: Jürgen Scheere (Universität Jena)Forschungsteam entwickelt explosionsgeschütztes 3D-Endoskop

Grüner Wasserstoff ist ein Hoffnungsträger für die klimaneutrale Energie- und Wärmegewinnung sowie als Treibstoff der Zukunft. Doch Wasserstofftechnologien bergen nicht unerhebliche Risiken. Zusammen mit Luft bildet Wasserstoff ein explosives Gemisch. Bereits winzigste Funken reichen aus, um Explosionen auszulösen. Das schränkt den Einsatz von Wasserstoff aktuell noch erheblich ein.

Ein Team um Dr. Andreas Stark (Foto) von der Uni Jena, dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik sowie drei Wirtschaftsunternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zur Prüfung und Wartung von Wasserstofftanks und -leitungen notwendige Messtechnik so sicher zu machen, dass dabei keine Funken mehr entstehen können. Ihr Projekt »3D-Vens« wird mit insgesamt etwa drei Millionen Euro durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. [US]

»LignUp«

Symbolbild: Gefällte Bäume liegen auf dem Waldboden im Stadtrodaer Forst im Saale-Holzland-Kreis.

Foto: Jan-Peter Kasper (Universität Jena)Nachhaltige Batterien aus Holzabfällen bauen und recyceln

Das Biopolymer Lignin kommt in großen Mengen in Bäumen vor. Es sorgt dafür, dass das Holz stabil bleibt. Verarbeitet man Holz beispielsweise zu Papier, ist nur der Zelluloseanteil des Holzes interessant. Das Lignin bleibt übrig – immerhin knapp die Hälfte der Masse des Baumes.

Im Verbundprojekt »LignUp« haben sich Forschende des Center for Energy and Environmental Chemistry (CEEC Jena) zum Ziel gesetzt, Lignin vom Abfallprodukt zum Wertstoff aufzuwerten. Konkret nutzen die Forschenden Lignin als Ausgangsstoff für Funktionsmaterialien, die dabei helfen, Energiespeicher nachhaltiger zu machen, weil so auf kritische Metalle wie Lithium, Kobalt oder Mangan verzichtet werden kann.

Das Projekt wird über sechs Jahre von der Carl-Zeiss-Stiftung im Rahmen des Programms »CZS DurchbrücheExterner Link« mit knapp fünf Millionen Euro gefördert. [US]