Der Nordpol ist kein lebensfreundlicher Ort: bedeckt von Eis und Schnee, mit extremen Temperaturen und Lichtverhältnissen. Auf monatelange Dunkelheit im Winter folgt Dauersonne im Sommer. Und doch tummelt sich unter diesen harschen Bedingungen mikrobielles Leben. Wie Viren und Bakterien hier nicht nur überdauern, sondern auch für ein stabiles Ökosystem sorgen, das erforscht Meeresbiologin Dr. Janina Rahlff.

Ein Eisbär in der Arktis

Foto: Janina RahlffText: Ute Schönfelder

Janina Rahlff war Teil eines internationalen Forschungsteams, das im Sommer 2021 an Bord des schwedischen Eisbrechers »Oden« zu einer zweimonatigen Expedition durch die Arktis aufbrach und dabei eine Inventur des Polarlebens vorgenommen hat. Neben Eisbären, Walrossen und Seehunden, die sie zu Gesicht bekam, hatte die Forscherin vor allem Organismen und Viren im Blick, die in der Grenzschicht zwischen Luft und Wasser vorkommen. »In dem nur rund einen Millimeter dicken Oberflächenfilm auf dem Wasser leben zahlreiche Mikroorganismen und Viren, über die wir noch ziemlich wenig wissen, obwohl sie für die ökologischen Prozesse in diesem Lebensraum ziemlich wichtig sind«, sagt sie.

Dabei interessiert sich die Meeresbiologin für die Kleinsten der Kleinen: Sie untersucht Viren, genauer gesagt Bakteriophagen und ihre Wirte. Während der mehr als 3 000 Kilometer langen Reise vom schwedischen Helsingborg zum Nordpol und über Nordgrönland zurück hat sie Proben direkt von der Wasseroberfläche gefischt, dazu Vergleichsproben aus rund 60 Zentimeter Meerestiefe sowie aus einem Schmelzwasserteich auf der Eisoberfläche. »Wir wollten wissen, welche Viren und welche Bakterien hier überhaupt vorkommen und wie sie es schaffen, mit den extremen arktischen Bedingungen zurechtzukommen.«

Meeresbiologin Janina Rahlff entnimmt Wasserproben vom Schiff aus

Foto: Maria SamuelssonViren zwischen Luft und Wasser

Janina Rahlff und ihr Team haben die Wasserproben mit Hilfe einer Glasplatte gewonnen: Die Platte wird ins Wasser getaucht, so dass sich ein Wasserfilm darauf absetzt, der anschließend vorsichtig abgestreift und aufgefangen wird. Die an Bord präparierten und bei bis zu minus 80 °C tiefgefrorenen Wasserproben wurden später im Labor untersucht.

Zunächst arbeitete Janina Rahlff an der Universität im schwedischen Kalmar und leitet seit gut einem Jahr die Arbeitsgruppe »Aero-Aquatic Virus Research« an der Universität Jena. Im vergangenen Herbst hat die Meeresbiologin nun gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Linné-Universität in Kalmar und der Universität in York erste Ergebnisse dieser Forschungsarbeit in einer Publikation im Fachmagazin »Microbiome« veröffentlicht.

»Einiges hat uns doch selbst überrascht «, sagt sie. Nachdem sie aus den gewonnenen Wasserproben die DNA extrahiert, sequenziert und analysiert hatten, konnten sich die Forschenden einen Überblick über die vorkommenden Mikroorganismen und Viren verschaffen und die unterschiedlichen Lebensräume vergleichen.

»Ein Schmelzteich auf dem Eis wies im Vergleich zur Wasseroberfläche und in tieferen Wasserschichten eine deutlich geringere Diversität an Viren auf«, nennt Janina Rahlff ein zentrales Ergebnis ihrer Studie. Dies könnte daran liegen, dass in dem kleinen Wasserteich auf dem Eis weniger Wirtsorganismen vorkommen, die die Viren zu ihrer Vermehrung brauchen. Mit Blick auf die steigenden Temperaturen in der Arktis im Zuge des Klimawandels werden immer größere Areale auf dem Eis von Schmelzwasser bedeckt sein, erläutert die Wissenschaftlerin. »Es ist zu erwarten, dass dies einen erheblichen Einfluss auf das mikrobielle Ökosystem haben wird.«

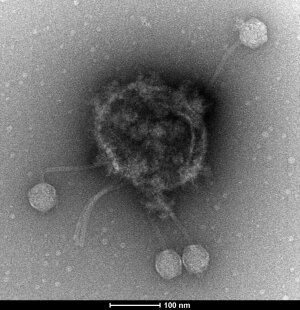

Aufnahme der Mikrobe Leeuwenhoekiella aequorea mit vier angehefteten Virenpartikeln in 68.000-facher Vergrößerung

Foto: Maria Chechik, University of YorkIn seinen Untersuchungen konnte das Team zudem zeigen, wie es Viren in der Grenzschicht zwischen Luft und Wasser gelingt, der extremen arktischen Kälte zu widerstehen. Einerseits liegen sie häufig in einer Art »Schlummerstadium « vor, in dem sie im Genom des Wirtes überdauern. Zudem verfügen die Viren über spezielle kryoprotektive Gene, die sowohl die Viren selbst als auch ihre Wirtszellen – mittels »molekularem Frostschutzmittel« – vor dem Einfrieren schützen.

Das, so macht Janina Rahlff deutlich, deute darauf hin, dass Viren eine wichtige Rolle für die Stabilität von mikrobiellen Ökosystemen zukommt, die sich in der Folge auch auf das weitere Nahrungsnetz sowie den Kohlenstoffkreislauf auswirken kann.

Eine weitere Erkenntnis aus der Studie ist die generelle Bedeutung der Grenzschicht zwischen Luft und Wasser als Plattform für die Verbreitung von Viren. So hat das Team Virengenome aus dem Oberflächenfilm auch an verschiedenen anderen Probenahme-Stationen in der Arktis gefunden. »Aus der oberen Wasserschicht können die Viren leicht durch Aerosolbildung in die Atmosphäre gelangen und sich so über große Entfernungen verbreiten.« Ob der Film als Plattform für die Verbreitung von Viren nicht nur in der Arktis, sondern auch in anderen Weltregionen funktioniert, das bleibt noch zu erforschen.

Original-Publikation:

Surface microlayer-mediated virome dissemination in the Central Arctic, Microbiome 12/218, 2024; https://doi.org/10.1186/s40168-024-01902-0Externer Link