Mikroalgen sind wichtige Bausteine im Gefüge des Lebens: Sie binden Kohlendioxid aus der Atmosphäre und produzieren einen großen Teil des Sauerstoffs weltweit. Ohne sie könnten höher entwickelte Organismen – einschließlich wir Menschen – nicht leben. Doch das fein abgestimmte Zusammenleben von Mikroalgen und anderen Mikroorganismen gerät zunehmend in Gefahr, wenn sich Umweltbedingungen infolge des Klimawandels verändern. Wie das genau geschieht, untersucht ein Forschungsteam um die Botanikerin Prof. Dr. Maria Mittag.

Text: Stephan Laudien

Mikroalgen sind so winzig, dass sie einzeln mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Dennoch gehören sie sprichwörtlich zu den »Global Playern« – ohne Mikroalgen sähe die Welt anders aus. »Mikroalgen und Cyanobakterien sind für rund die Hälfte der globalen Photosyntheseleistung verantwortlich und binden damit auch die Hälfte des Kohlendioxids aus der Atmosphäre«, sagt Botanikerin Prof. Dr. Maria Mittag. »Gleichzeitig produzieren Algen einen signifikanten Teil des Sauerstoffs auf der Erde«, so die Expertin für die kleinen grünen Organismen weiter. Mit dem Sauerstoff erschaffen die Winzlinge somit auch eine entscheidende Grundlage für höherentwickeltes Leben.

Mikroalgen kommen sowohl im Süßwasser als auch in den Ozeanen vor und besiedeln feuchte Böden, ja selbst im Schnee oder in Eis können sie überleben. Ihr gelegentliches Massenauftreten wird als Algenblüte bezeichnet. Nicht selten zeigt dieses Phänomen an, dass sich ein Gewässer in schlechtem Zustand befindet, etwa durch zu hohen Nährstoffeintrag. »Mikroalgen leben stets in Interaktion mit anderen Organismen, meist auch mikroskopisch kleinen Lebewesen, wie zum Beispiel Bakterien«, sagt Maria Mittag. Diese Interaktionen werden an der Universität Jena unter anderem im Exzellencluster »Balance of the Microverse« erforscht.

Maria Mittag hat gemeinsam mit dem organischen Chemiker Prof. Dr. Hans-Dieter Arndt und dem Naturstoffchemiker Prof. Dr. Christian Hertweck das symbiotische Zusammenleben der grünen Mikroalge Chlamydomonas reinhardtii mit dem Bakterium Mycetocola lacteus entschlüsselt. Das interdisziplinäre Team konnte nachweisen, dass Mycetocola lacteus das Wachstum der Alge fördert und die Alge gegen den Angriff eines anderen Bakteriums verteidigt, indem es einen giftigen Stoff des Bakteriums inaktiviert. Faktisch als Gegenleistung erhält das Bakterium bestimmte B-Vitamine und eine schwefelhaltige Aminosäure von der Alge.

Dieses Zusammenspiel im Kleinen hat immense Folgen im Großen. So sind Mikroalgen als Anfangsglieder der globalen Nahrungskette ein essenzieller Bestandteil des Lebens auf der Erde. Ein Zusammenhang, der Veränderungen unterworfen ist. »Die Algen reagieren auf veränderte Umweltbedingungen, wie sie der Klimawandel mit sich bringt«, sagt Maria Mittag. Der Klimawandel und der vermehrte Kohlendioxidausstoß führe beispielsweise dazu, dass die Ozeane mehr Kohlendioxid aufnehmen – die Meere versauern. »Manche Mikroalgen im Meer haben einen Kalkpanzer, der sich im sauren Wasser auflösen kann«, so Prof. Mittag. Auf diese Weise verändere sich die Zusammensetzung der Arten. Das geschieht recht schnell, weil es eine rasche Generationenfolge gibt und weil ungebrochen ein hoher evolutionärer Druck herrscht.

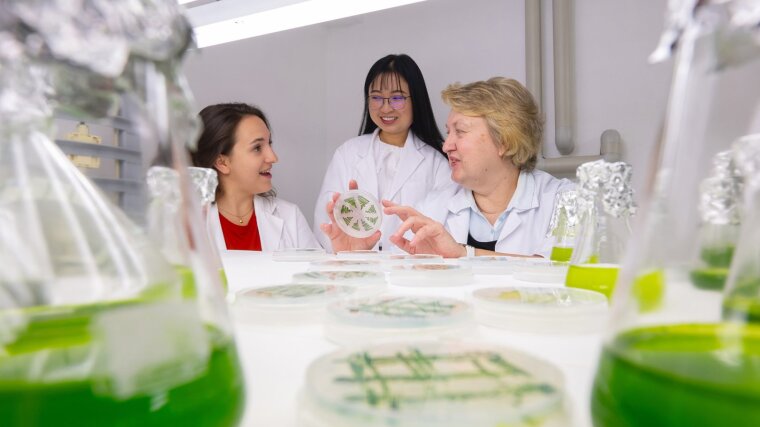

Verschiedene Stämme von Chlamydomonas reinhardtii in Agar-Schrägkulturen

Foto: Jens Meyer (Universität Jena)Algen sind Teil globaler Nahrungsketten

Insgesamt, so Maria Mittag, gibt es etwa 200 000 verschiedene Mikroalgen, die Zahl könne tatsächlich aber noch wesentlich höher sein. Sollte sich die Zahl der Mikroalgen signifikant verringern, hätte das Auswirkungen auf die gesamte Nahrungskette im Meer. Ernährt sich doch das Zooplankton von den winzigen Algen; das Zooplankton zusammen mit dem Phytoplankton bildet wiederum die Ernährungsgrundlage für die kleinsten Fische bis hin zu den riesigen Walen.

»Dieses Zusammenspiel muss ausbalanciert bleiben«, sagt Maria Mittag. Das gelte ebenso für die Mikroalgen in Böden. Auch hier können menschliche Eingriffe, etwa Überdüngung oder der Einsatz von Pestiziden, die Lebensbedingungen der Algen verändern. Dennoch rät sie von abrupten Eingriffen ab, die die Balance wiederherstellen sollen: »Es handelt sich um äußerst komplexe Systeme, in denen es bei Veränderungen immer Rückkopplungsschleifen gibt; Systeme, die wir noch längst nicht in allen Einzelheiten verstanden haben.«

Klar sei hingegen, dass global etwas gegen den weiteren Kohlendioxidanstieg in der Atmosphäre getan werden muss. Hier sei selbst jede und jeder Einzelne gefragt, sagt die Biologin. Schon der Verzicht auf Flugreisen sei ein Schritt in die richtige Richtung.

Original-Publikation:

A mutualistic bacterium rescues a green alga from an antagonist, PNAS, 2024; https://doi.org/10.1073/pnas.2401632121Externer Link