Bakteriophagen – also Viren, die Bakterien für ihre Vermehrung als Wirte nutzen – sind die größte biologische Einheit der Erde. Unentwegt dringen sie in Einzeller ein und übernehmen die Kontrolle über sie. Doch die Bakterien sind den Angreifern nicht schutzlos ausgeliefert – sie entwickeln Abwehrmechanismen, auf die ihre Feinde reagieren müssen. Dieses Wettrüsten bietet nicht nur spannende Einblicke in das Mikrobiom, sondern möglicherweise auch ein Mittel gegen zunehmende Antibiotikaresistenzen.

Text: Sebastian Hollstein

Seit Jahrmillionen herrscht auf der Erde ein nahezu unsichtbarer Kampf. Um uns, auf uns und sogar in uns versuchen Bakteriophagen in Bakterien einzudringen und sie für ihre Zwecke zu nutzen. Denn wie alle Viren besitzen Phagen keinen eigenen Stoffwechsel und sind deshalb auf einen Wirtsorganismus angewiesen, um sich zu vermehren. Lytische Phagen zerstören ihre Wirte, nachdem sie in ihnen genug Nachkommen hervorgebracht haben. Lysogene Phagen leben und reproduzieren sich über eine längere Zeit hinweg mit der Wirtszelle.

So gefährlich die Übergriffe der »Bakterienfresser« für die befallenen Einzeller sind – so wichtig sind sie allerdings für deren Weiterentwicklung. »Phagen spielen eine große Rolle für die mikrobielle Evolution, denn während sie sich vermehren, nimmt ihr Erbgut auch Genmaterial des Wirts auf. Dringt der neue Phage in ein anderes Bakterium ein, kann er diese Informationen in dessen DNA integrieren«, erklärt Prof. Dr. Kai Papenfort vom Exzellenzcluster »Balance of the Microverse«, der sich intensiv mit den Viren beschäftigt. »Mit bestimmten Mechanismen verarbeitet die Zelle diesen Input und kann plötzlich etwas, was sie vorher nicht konnte – dadurch sind enorme evolutionäre Sprünge möglich.«

Spionage im Mikrobiom

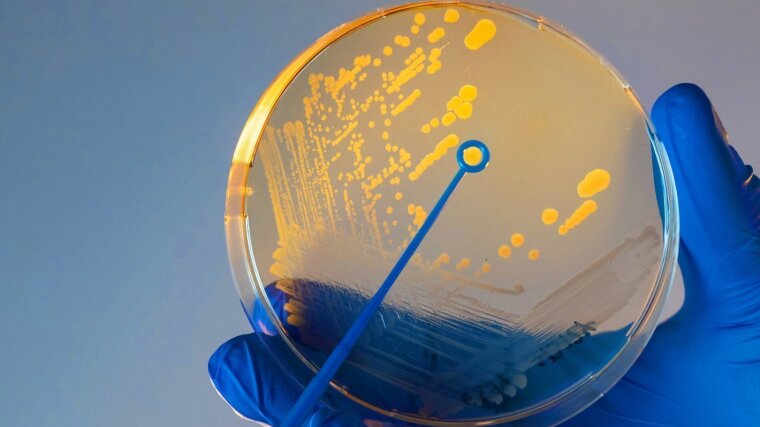

Im ewigen Kampf gegen die Phagen sind die Bakterien ihren Angreifern jedoch nicht schutzlos ausgeliefert. Sie entwickeln fortwährend Abwehrmechanismen, deren Entschlüsselung für die Biotechnologie äußerst wertvoll sein kann. So können sie beispielsweise spezifisch hereinkommende Phagen-DNA erkennen und zerstören – der Phage kann sich somit nicht mehr vermehren. »Die Entdeckung dieses Vorgangs hat die Molekularbiologie revolutioniert. Methoden der Gentechnologie wie die Genschere CRISPR/Cas wären ohne sie nicht möglich gewesen«, sagt Papenfort.

Allerdings sind auch die Phagen flexibel und entwickeln Antworten auf die Verteidigungsstrategien der Bakterien. Unter anderem bedienen sie sich dabei nahezu »geheimdienstlicher« Methoden, wie Kai Papenfort gemeinsam mit seinem Team nun beobachtete, als er in Experimenten das Bakterium Vibrio cholerae mit dem Phagen VP882 konfrontierte.

»Ob die Phagen sich lytisch oder lysogen in einer Zelle verhalten, ist abhängig davon, wie viele Bakterien – und damit potentielle Wirte – sich in der Nähe befinden«, erklärt er. »Um das herauszufinden, hören sie einfach die Kommunikation der Bakterien untereinander ab.« Denn die Einzeller betreiben sogenanntes »Quorum sensing«, das heißt, sie verschicken bestimmte Signalmoleküle an andere Bakterien in ihrer Umgebung.

Auf diese Weise können Vertreter der gleichen Population als Gruppe agieren und gemeinsame Aktionen, wie etwa die Bildung eines Biofilms, koordinieren. Registriert der eingedrungene Phage ausreichend Signalmoleküle, leitet er einen Mechanismus ein, der die Aktivitäten des Wirts unterdrückt und die eigene Vermehrung vorantreibt. Sind genügend Nachkommen produziert, zerstört er das Bakterium und die neuen Phagen ziehen bei dessen Nachbarn ein.

Gleichzeitig fanden die Forschenden heraus, dass auch das Bakterium Gene aktiviert, die den Phagen behindern und der eigenen Zerstörung entgegenwirken sollen – für Kai Papenfort ist dies die Vorstufe zum Immunsystem höher entwickelter Organismen. Die Jenaer Forschenden beobachteten bei ihren Experimenten zum ersten Mal, dass sowohl Angriff als auch Abwehr durch regulative RNA-Moleküle gesteuert werden.

Phagentherapie statt Antibiotika

Forschungsergebnisse wie diese helfen dabei, Phagen und die Interaktion mit ihrem Wirt besser zu verstehen und sie möglicherweise medizinisch zu nutzen. In einigen Ländern kommen Phagen schon seit Jahrzehnten bei der Infektionsbekämpfung zum Einsatz – in erster Linie, weil sie billiger oder schneller verfügbar als Antibiotika sind.

Um noch mehr Kontrolle über dieses Verfahren zu haben und es noch zielgerichteter anwenden zu können, entwickeln Forschende synthetische Phagen. »Das Virus ist eine relativ simple biologische Struktur«, erklärt Kai Papenfort. »Entsprechend einfach ließe es sich im Labor herstellen und gezielt für Einsatzgebiete maßschneidern.«

Anders als ein Breitbandantibiotikum könnten Phagen gezielt bestimmte bakterielle Krankheitserreger ins Visier nehmen, ohne das ganze Mikrobiom zu schädigen. Zum einen wären solche Therapien ein Schritt zur schonenden personalisierten Medizin, zum anderen würden sie den sich immer schneller verbreitenden Antibiotikaresistenzen entgegenwirken.

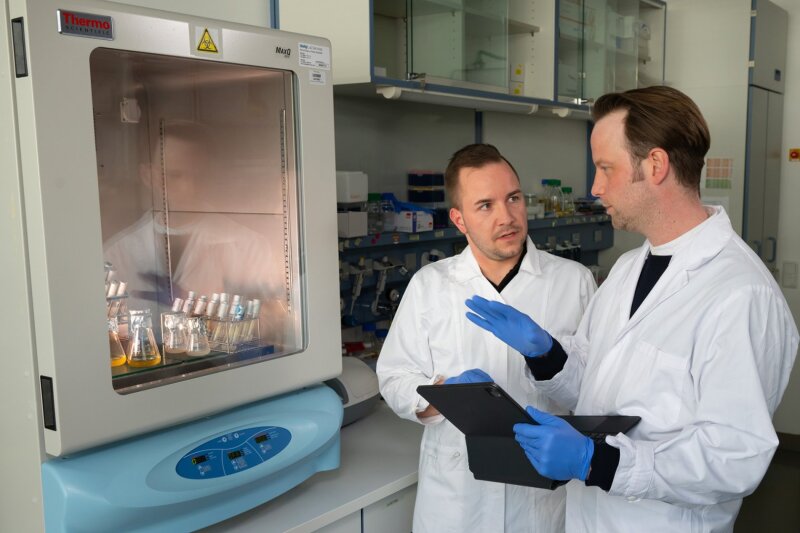

Prof. Dr. Kai Papenfort (r.) und Dr. Marcel Sprenger (l.) diskutieren vor einem Inkubationsschüttler ihre Forschungsergebnisse.

Foto: Jens Meyer (Universität Jena)Winzerlaer Straße 2

07745 Jena Google Maps – LageplanExterner Link