Neben Datenkabeln oder Faserlasern spielen Glasfasern auch für moderne Bildgebungsverfahren eine zentrale Rolle. Im Institut für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT) und im Uni-Institut für Angewandte Optik entwickeln Forschende um Prof. Dr. Tomáš Čižmár mit der glasfaserbasierten holografischen Endoskopie ein Verfahren, mit dem man eines Tages Gehirnzellen beim Denken und Fühlen zuschauen kann.

Text: Ute Schönfelder

Ultraschall, Magnetresonanz- oder Computertomografie – schon heute erlauben etliche nichtinvasive bildgebende Verfahren Einblicke in den lebenden menschlichen Körper. Damit lassen sich Krankheiten oder innere Verletzungen diagnostizieren sowie Heilungs- und Stoffwechselprozesse überwachen. Mit diesen etablierten Methoden lässt sich zwar der gesamte Körper bis ins Innerste durchleuchten, doch sie haben auch einen entscheidenden Nachteil: Die aufgenommenen Bilder haben eine maximale Auflösung von etwa einem Millimeter; kleinere Details lassen sich damit nicht abbilden.

»Um einzelne Zellen oder gar Zellbestandteile sichtbar zu machen, die Tausend Mal kleiner sind, braucht es andere Methoden«, erläutert Prof. Dr. Tomáš Čižmár. Zwar gibt es – etwa mit der Elektronenmikroskopie – solche hochauflösenden Verfahren. »Allerdings lassen sich damit wiederum nur oberflächliche Aufnahmen machen oder man muss durch sehr dünne Gewebeschnitte schauen, was den Einsatz am lebenden Organismus einschränkt«, so der Professor für Wellenleiteroptik und Faseroptik und Arbeitsgruppenleiter am IPHT.

Genau solche hochauflösenden Einblicke tief ins Innere lebender Organismen zu ermöglichen, das ist das Ziel, das Tomáš Čižmár und sein Team verfolgen. Genauer gesagt wollen die Forschenden ein Instrument entwickeln, mit dem sich das Gehirn buchstäblich bei der Arbeit beobachten lässt. Viele Details dieses hochkomplexen Organs sind noch nicht verstanden. »Diese Komplexität zu verstehen, kann langfristig helfen, Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson besser zu behandeln oder sogar zu heilen«, beschreibt Čižmár seine Motivation.

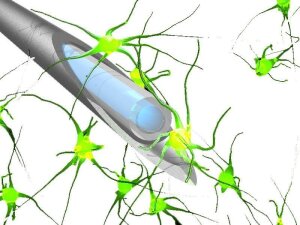

Die Endoskop-Fasern sind nur wenig dicker als die Zellen, die damit beobachtet werden.

Illustration: AG ČižmárHaardünne optische Faser scannt Nervengewebe

Für den Blick ins Gehirn – zunächst von Versuchstieren – nutzt das Forschungsteam hauchdünne optische Fasern, die in das Gewebe eingeführt werden. Anders als herkömmliche Endoskope, die für »Schlüsselloch-Operationen« oder zur Diagnostik von Magen oder Darm eingesetzt werden und aus einem bis zu einem Zentimeter dicken Faserbündel bestehen, sind die endoskopischen Fasern, um die es hier geht, nur so »dick« wie ein menschliches Haar.

Die Fasern sind mit ihren 100 Mikrometern Durchmesser nur wenig dicker als die Nervenzellen selbst (siehe Illustration links) und haben eine scharfe Spitze, die wie ein Skalpell ins Gewebe eindringt, dabei aber nur minimalste Verletzungen verursachen.

Die entscheidende technologische Herausforderung besteht darin, das Licht kontrolliert durch diese Fasern zu leiten. Sie bestehen aus einem lichtleitenden Kern aus Kieselglas und einer Ummantelung, die einen etwas niedrigeren Brechungsindex hat, wodurch das Licht in der Faser »gefangen« und durch sie hindurchgeführt wird (siehe Licht als Grenzgänger). Allerdings ermöglicht eine solche »Multimode-Faser« zahlreiche unterschiedliche und kaum vorhersehbare Wege der Lichtausbreitung, was zu einer scheinbar chaotischen Lichtverteilung führt, die der eines diffusen, undurchsichtigen Mediums ähnelt.

Die Forschenden schicken kohärentes Laserlicht durch die Faser in das zu untersuchende Gewebe. »Normalerweise führt die Interferenz der Lichtwege innerhalb des Faserkerns dazu, dass sich an einigen Stellen Wellenberge und an anderen Wellentäler ausbilden, was eine gesprenkelte ›Karte‹ aus hellen und dunklen Pixeln erzeugt«, sagt Physiker Čižmár. Um dagegen scharfe Abbildungen zu erhalten, wird das Licht, bevor es in die Faser eintritt, mit einem holografischen Modulator »vorgeformt«.

Dabei handelt es sich um eine programmierbare Anordnung von Mikrospiegeln, von denen jeder schnell zwischen zwei Ausrichtungen umgeschaltet werden kann. »Auf diese Weise können wir das Licht hinter der Faser eng fokussieren«, so Čižmár. Durch die Verwendung eines spezifischen Hologramms, einer Einstellung des Mikrospiegel-Arrays für jedes gewünschte Pixel des Bildes, tastet der Fokus den Bildausschnitt dann Punkt für Punkt ab und bildet Details mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer ab.

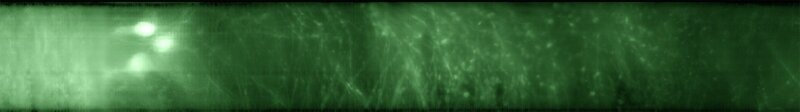

Bis das Verfahren der holografischen Endoskopie auch Einblicke in das menschliche Gehirn ermöglicht, ist es noch ein weiter Weg. Doch die bislang mit Versuchstieren erzielten Ergebnisse sind vielversprechend. Tomáš Čižmár und seine Forschungsteams in Jena und im tschechischen Brno konnten mit ihrer Technologie bereits Nervenzellen und ihre Zellfortsätze, über die sie miteinander kommunizieren, auch in tiefen Hirnstrukturen sichtbar machen.

Čižmár war an der Entwicklung der Methodik vor gut zehn Jahren selbst beteiligt und fokussiert seine Forschungsarbeit seither darauf. Für sein Projekt »LifeGATE«, das die Technik der Lichtausbreitung und Bildgebung in Multimode-Fasern weiterentwickelt, wird er seit 2017 mit einem Consolidator Grant des Europäischen Forschungsrates (ERC) unterstützt. »Seitdem haben wir bedeutende Fortschritte erzielt«, berichtet er. So lassen sich die untersuchten Bereiche nun mit einer viel höheren Geschwindigkeit scannen und somit insgesamt größere Flächen untersuchen.

Aus einem Forschungsprojekt soll ein Start-up-Unternehmen werden

Ihre Forschungsergebnisse wollen Čižmár und sein Team in den kommenden Jahren in ein Start-up-Unternehmen überführen und potenziellen Anwenderinnen und Anwendern in den Neurowissenschaften und der Medizin anbieten. Ihr Ausgründungsprojekt »DeepEn« (Minimally-invasive Endoscopes for Neuroscience and Medicine) wird durch das EXIST-Programm für Existenzgründungen aus der Wissenschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Die Ausgründung ist für das kommende Jahr geplant. In zehn bis fünfzehn Jahren, so schätzt Čižmár, könnten sich daraus die ersten diagnostischen und therapeutischen Anwendungen entwickelt haben.

Detail eines endoskopischen Bildes, das die Fortsätze von Neuronen (Dendriten und Axone) im Gehirn einer lebenden Maus zeigt.

Foto: IPHT / Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Sciences