Anders als kristalline Feststoffe wie Metalle oder Salze haben Gläser in ihrem Inneren keine regelmäßige Struktur. Vielmehr sind sie ungeordnet und heterogen. Das stellt sowohl die Glasforschung wie die industrielle Anwendung vor Herausforderungen, denn durch das innere »Chaos« lassen sich die mechanischen Eigenschaften von Glas nur bedingt vorhersagen und kontrolliert herstellen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Otto-Schott-Instituts für Materialforschung versuchen dennoch, in der gläsernen Unordnung ordnende Prinzipien zu finden und so die Festigkeit von Gläsern zu verbessern.

Text: Ute Schönfelder

»Glück und Glas, wie leicht bricht das«, sagt der Volksmund. Und wohl jeder kann sich an irgendein zerbrochenes Glas erinnern, sei es das Kellerfenster, das dem Fußball nicht standhielt oder das Weinglas, das beim Abwasch zu Bruch ging. Und doch gibt es Glas, das Tonnen von Gewicht standhält, etwa begehbare Glasböden von Aussichtsplattformen oder Gebäudefassaden. Wie aber kann ein und dasselbe Material gleichzeitig fest und zerbrechlich sein?

»Gläser gehören rein theoretisch zu den festesten Materialien, die Menschen überhaupt herstellen können«, unterstreicht Prof. Dr. Lothar Wondraczek vom Otto-Schott-Institut für Materialforschung. »Allerdings fällt die tatsächliche Festigkeit meist um Größenordnungen geringer aus als die theoretisch erwartbare«, so der Professor für Glaschemie weiter. Das verhindere einerseits, dass Glas sein ganzes Potenzial an Einsatzmöglichkeiten entfalten kann. Andererseits stelle es die Forschenden immer wieder vor ungeklärte Fragen. Vor allem die Vorhersage der mechanischen Eigenschaften wie die Kratz- und Bruchfestigkeit von glasigen Materialien ist schwer. Und das liegt an ihrer inneren Unordnung: Regelmäßige kristalline Strukturen findet man in Glas nur selten, die Atome und Moleküle liegen hauptsächlich zufällig und ganz unterschiedlich strukturiert vor.

Gleiche Zusammensetzung – unterschiedliche Eigenschaften

»Auch wenn Glas seit mehr als 4 000 Jahren von Menschen hergestellt wird, sind zentrale Fragen zu diesem Werkstoff noch immer unbeantwortet«, sagt Wondraczek. Er und sein Team setzen bereits seit mehreren Jahren Schwerpunkte auf die Erforschung der mechanischen Eigenschaften von Glas und die Entwicklung hochfester, kratz- und bruchfester Gläser. »Uns interessiert zum Beispiel, wie sich im Herstellungsprozess die Eigenschaften des Materials kontrollieren und gezielt beeinflussen lassen.« Um das herauszufinden, müssen die Forschenden aber erst einmal verstehen, wie die molekulare Struktur in Gläsern, also das Fehlen von regelmäßig angeordneten Bindungen, sich auf die mechanischen Eigenschaften niederschlägt.

»Zwei Gläser können, selbst wenn sie, chemisch betrachtet, die exakt gleiche Zusammensetzung haben, doch ganz unterschiedliche mechanische Eigenschaften aufweisen«, so Wondraczek. Selbst innerhalb ein und desselben Materials fluktuieren die Eigenschaften. Glas besteht aus eher »harten« und eher »weichen« Bereichen, was die Vorhersage der makroskopischen Eigenschaften des Materials schwierig macht.

Hier setzen Wondraczek und seine Kolleginnen und Kollegen an: Mit spektroskopischen Methoden untersuchen sie das Maß der Unordnung in Glas bzw. das Ausmaß von Fluktuationen der Bindungsstärke innerhalb des Materials, um daraus Rückschlüsse auf die makroskopischen Eigenschaften ziehen zu können. Auf diese Weise lassen sich Verteilungsfunktionen für die Fluktuation einer Eigenschaft innerhalb eines räumlichen Ensembles experimentell ermitteln. Solche Funktionen können für Modelle zur Eigenschaftsvorhersage herangezogen werden. Gleichzeitig lassen sich so am Computer künstliche Gläser in sehr großer Zahl herstellen, aus denen mit Hilfe maschinellen Lernens Zusammenhänge zwischen lokaler Unordnung und praktischen Eigenschaften der Gläser ermittelt werden.

Neben der inneren Unordnung spielen Oberflächendefekte – winzige Unebenheiten, die mit bloßem Auge in der Regel gar nicht wahrnehmbar sind – eine entscheidende Rolle für die mechanische Festigkeit von Glas. »Diese beeinflussen die Eigenschaften um Größenordnungen stärker als die chemische Zusammensetzung«, weiß Wondraczek. Ausmaß und Verteilung dieser Effekte resultieren zumeist aus dem Herstellungsprozess. »Wir konnten zeigen, dass Glas, das chemisch nahezu identisch ist, aber auf unterschiedliche Weise hergestellt wurde, sehr unterschiedlich auf mechanische Beanspruchung reagiert.«

Wechselbäder härten ab – das gilt auch für Glas

Das erworbene theoretische Grundlagenwissen in praktische Anwendungen zu bringen und Glasoberflächen defektresistenter zu machen, das ist das Ziel der Glaschemiker. Neben der Glaszusammensetzung und der Herstellung bieten sich Prozesse der Nachbearbeitung dafür an. Wondraczek und sein Team entwickeln derzeit ein Verfahren weiter, das in der Industrie bereits seit Längerem etabliert ist, das sogenannte thermische Vorspannen.

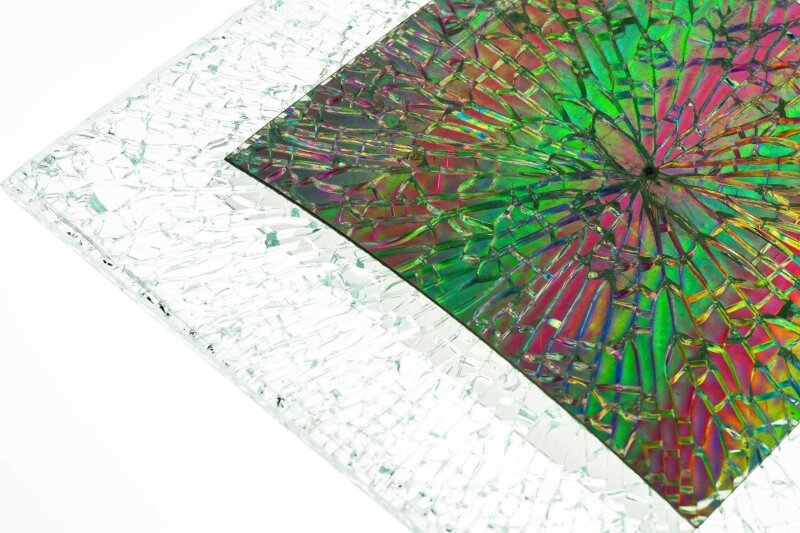

Das kommt unter anderem zur Herstellung von hochfesten Windschutzscheiben oder Abdeckgläsern auf Solarmodulen zum Einsatz und führt bei einem Unfall oder anderen Beschädigungen dazu, dass die Scheiben kontrolliert in kleine Krümel zerfallen, statt zu splittern. Allerdings funktioniert das bisher nur bei Gläsern einer bestimmter Dicke. Mindestens zwei Millimeter müssen diese dick sein. Für eine Vielzahl moderner Glasprodukte spielen heute jedoch viel dünnere Schichten eine wichtige Rolle.

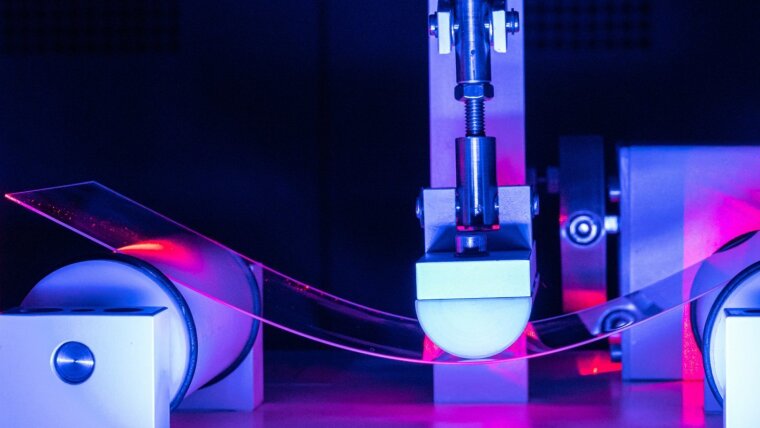

Im Rahmen eines vom Europäischen Forschungsrat (European Research Council) geförderten »Proof of Concept« Grants entwickelt Glaschemiker Wondraczek aktuell ein thermisches Vorspannverfahren für dünnwandige Gläser von Stärken unter einem Millimeter.

Das Prinzip ist zunächst ähnlich wie das herkömmliche Vorspannen. Das Glas wird erhitzt – auf über 600 °C – und dann abrupt abgekühlt. Da sich die Oberfläche deutlich schneller abkühlt als das Innere des Glases, entsteht ein Temperaturgradient, der zu einer oberflächlichen Druckspannung führt, die erhalten bleibt, wenn das Glas vollständig erstarrt.

Während das Abkühlen bei dicken Gläsern einfach durch Luft erfolgt, reicht der so erzeugte Temperaturgradient in sehr dünnwandigen Gläsern aber nicht aus, um eine Oberflächendruckspannung zu erzeugen. Daher nutzen die Forschenden statt Luft ein flüssiges Kühlmedium basierend auf Galliumlegierungen, die bereits nahe Raumtemperatur schmelzen. Auf diese Weise lassen sich auch deutlich dünnere Gläser stabilisieren.

Vorgespanntes Glas besitzt nicht nur eine erhöhte Festigkeit. Geht es doch zu Bruch, entstehen statt großer, scharfer Splitter, kleine, ungefährliche Krümel.

Foto: Jens Meyer (Universität Jena)